Analyse

Die 1968 durch Walter Moser erbaute Schulanlage Meierhof gehört zu den älteren Schulanlagen der Stadt Baden. Durch Verkehrsinfrastrukturen von den übrigen Wohngebieten abgetrennt, bildet das Schulgelände eine städtebauliche Insel und bezieht sich in der Mitte des langgezogenen, bogenförmigen Grundstücks und mit seiner spannungsvollen Volumenstaffelung vorwiegend auf sich selbst.

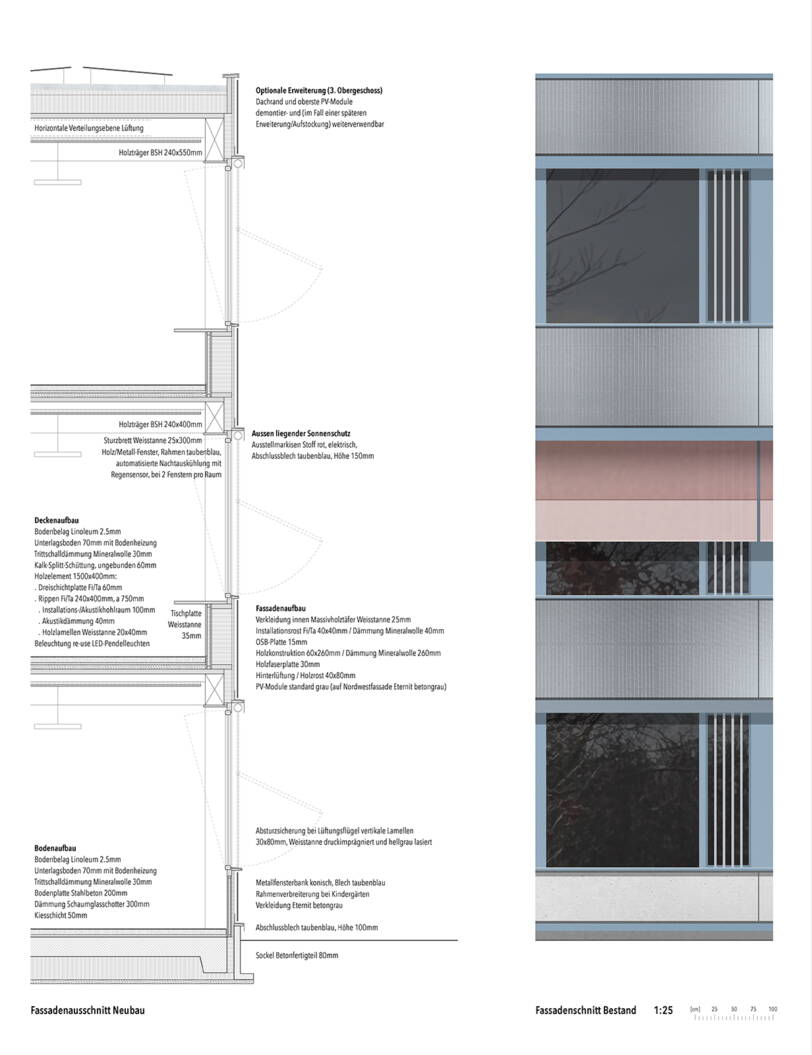

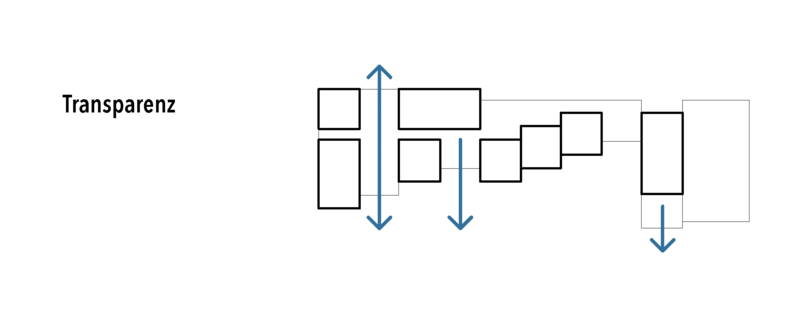

Das bereits über 50-jährige Quartierschulhaus bietet auch für die heutigen Raumbedürfnisse ideale Voraussetzungen und überdies attraktive Raumabfolgen – die Qualitäten des hauptsächlich als Kirchenarchitekt bekannt gewordenen Walter Moser sind vielfältig spürbar. Der zweigeschossige Baukörper mit seiner charakteristischen Staffelung im Grundriss und den durchlaufenden, taubenblauen Fensterbändern in Verbindung mit dem kontrastreichen Rot der Markisen besticht durch seine Balance zwischen Einfachheit und Spannung.

Laut den vorausgegangenen Untersuchungen befinden sich die Trag- und Dachkonstruktionen in einem gutem Zustand und lassen eine weitere Nutzungsdauer von 50 Jahren erwarten. Sowohl in baukultureller wie ökologischer Hinsicht ist der Erhalt des Gebäudes angebracht. Auf eine Aufstockung mit den damit verbundenen, umfassenden statischen Ertüchtigungsmassnahmen wird verzichtet und stattdessen mit möglichst kleinen Eingriffen die Innenausstattung aufgewertet und die energetischen Mängel minimiert.

Gesamtkonzept

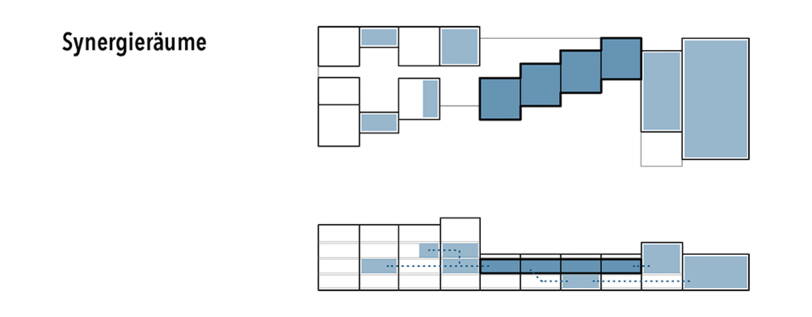

Das bestehende Schulgebäude wird erhalten und mit zwei Anbauten ergänzt: Auf der Westseite nimmt ein dreigeschossiger, mit dem Bestand verbundener Baukörper die schulischen Nutzungen auf. Die optionale Erweiterung kann als viertes Geschoss auch nachträglich aufgestockt werden. Der bestehende Zwischentrakt zur Turnhalle, der stehen bleiben soll und dessen Fassade heute kein freundliches Gesicht zeigt, wird mit dem ebenerdigen Foyer angebaut und dem darüber thronenden, zentral gelegenen Saal aufgestockt. Eine vorgelagerte Balkonschicht generiert wettergeschützte Zugänge, schöne Sichtbezüge und der Zugangsfassade ein neues, ansprechendes Erscheinungsbild.

Im Parterre des Bestandsgebäudes werden zwei Gestaltungsräume und im zentral gelegenen, bodeneben verglasten Raum die Mediathek als zentraler, beliebter Treffpunkt eingerichtet. Das Obergeschoss bietet Raum für die Betreuung, umgeben von diversen Synergieräumen: Auf dem gleichen Geschoss ein Multifunktionsraum und zwei Gruppenräume, weiter der Blickbezug und direkte Zugang zum Saal vom Aufenthaltsraum aus, der jenem als Backstage-Raum dient, und im darunter liegenden Geschoss die Mediathek.

Der städtebauliche und architektonische Charakter des zentral platzierten und in einem Gebäudekomplex organisierten, einem klarem Aufbau und Raster folgenden Quartierschulhauses von Walter Moser wird übernommen und gestärkt. Das abwechslungsreiche, fein austarierte Spiel der Gebäudehöhen und Fassadengestaltungen setzt die Gesamtanlage trotz der markanten baulichen Vergrösserung in ein neues Gleichgewicht zwischen Spannung und Klarheit.

Architektur

Die klare, überzeugende Gliederung und Gestaltung der bestehenden Architektur wird weitgehend übernommen, um ein neues, stimmiges Ganzes entstehen zu lassen. Durch zwei überhöhte Erschliessungstürme mit starker Betonung der Vertikalen wird trotz der einheitlichen Gestaltung Abwechslung und eine gute Auffindbarkeit der Hauptzugänge erreicht. Die bestehenden Brüstungsbänder werden wo nötig saniert und aufgefrischt, ansonsten wird der Bestandsbau aussen belassen, wie er ist. Die Brüstungen des Neubaus tragen Module zur Stromproduktion, die sich mit einem mittleren Grau farblich an den Bestand anlehnen. Das für die Bauzeit des Bestands charakteristische Taubenblau der Fenster und Blechabschlüsse wird übernommen und mit Hellgrau zu einer zurückhaltenden, unaufdringlichen Farbpalette kombiniert, ergänzt und kontrastiert durch das kräftige Rot der Stoffmarkisen.

Die Innenräume werden geprägt von der klaren Tragstruktur mit kräftigen Stützen und Unterzügen, analog zum Bestand. Die Deckenfelder werden mit feinen Holzlamellen zur Sicherstellung der Raumakustik und als Installationsebene verkleidet. Die Wände werden mit geseifter Weisstanne beplankt. Die Linoleumböden bringen Farbe ins Spiel, sind robust, ökologisch, kostengünstig und angenehm im Gebrauch.

In die Grundstruktur von drei mal drei Metern passen schön proportionierte und gut möblierbare Zimmer. Die Unterzüge der 1.50m breiten Deckenfelder erlauben auch spätere Anpassungen der Raumbreiten, was für die langfristige Flexibilität dienlich ist. Die Erschliessungszonen in der Grundrissmitte werden durch die eingezogene Vertikalerschliessung und die verglasten Garderoben- und Bürobereiche in den Obergeschossen natürlich belichtet. Oblichter zwischen Zimmern und Korridor stärken die Belichtung der Räume und die offene, leichte Atmosphäre.

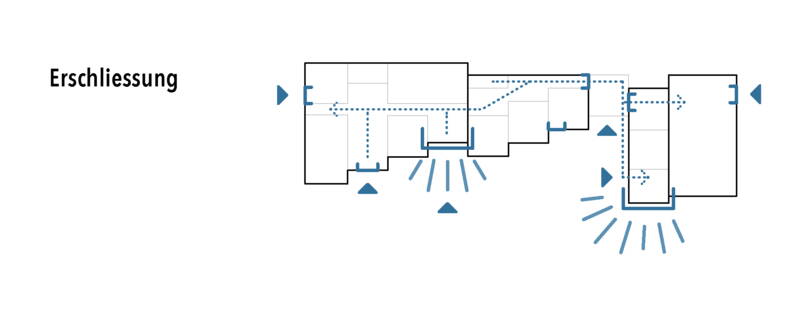

Erschliessung

Die Schulanlage und die vielfältigen Nutzungen erfordern verschiedene Zugänge, die sorgfältig entflechtet und ihrer Wichtigkeit gemäss priorisiert werden. Zentral gelegen und dank der Überhöhe des zweigeschossigen Foyers gut ersichtlich liegt der Zugang zum Saal. Ebenso prominent ist die klare Adresse für die Kinder der Primarschulklassen, sie liegt an der Schnittstelle von Alt- und Neubau, ist als Zugang gut erkennbar und lädt mit der offenen, im obersten Geschoss überhöhten Laube zum Spielen und Verweilen ein. Auf jedem Geschoss ist somit auch ein naher, gedeckter Aussenraum vorhanden.

Untergeordnet, aber dennoch gut sichtbar, werden von der bestehenden, gedeckten Pausenhalle die Turnhalle und die Betreuung erschlossen. Letztere ist auch Gebäude-intern von der Schulnutzung her zugänglich ist und bietet somit Synergien bei den Garderoben. Von allen Schulräumen aus kann auch der Saal im Obergeschoss des bestehenden Zwischentrakts über die Balkon- und Treppenschicht wettergeschützt erreicht werden.

Der beiden Kindergartenklassen werden über den abgetrennten Aussenraum erschlossen. Die nebeneinander liegenden Garderobenräume können mit verschiebbaren Möbeln bei Bedarf zu einem gemeinsamen Gruppenraum oder grosszügigen Kindergarten-Foyer zusammengelegt werden. Der wettergeschützte Zugang ist gleichzeitig der mit filigranen Pilzdächern gedeckte Spielbereich. Eines der Pilzdächer erhält eine filigrane Umwandung und dient als Aussengeräteraum.

Auf der westlichen Seite des Neubaus, entlang der Spielwiese, wird der Kinder- und Jugendraum erschlossen. Er ist auch von innen erreichbar und könnte bei Bedarf ohne weiteres in ein Schulzimmer umgenutzt werden.

Nachhaltigkeit

Der Erhalt bestehender Bausubstanz ist der erste Schritt zu einer Umwelt schonenden Gesamtstrategie. Die Dauerhaftigkeit des Schulhauses von Walter Moser zeigt auf, wie es geht. Diese Prinzipien weiterführend soll eine dauerhafte, vielfältig nutz- und gegebenenfalls später umnutzbare Gebäudestruktur erstellt werden. Die kompakte Bauweise hilft, in der Erstellung und im Betrieb Energie einzusparen. Mit der vorgeschlagenen PV-Anlage auf den neuen Dächern und an den drei besonnten Fassadenseiten der Neubauten wird ein beachtlicher Beitrag zur Stromversorgung geleistet. Mit der optimierten Gebäudehülle und den vorgesehenen Haustechnik- und Photovoltaikanlagen werden die Ansprüche an die geforderten Labels Minergie-P ECO resp. Minergie ECO für den Bestand erreicht. Einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz und zur Artenvielfalt leistet auch die naturnahe, vielfältige Aussenraumgestaltung.

Freiraum

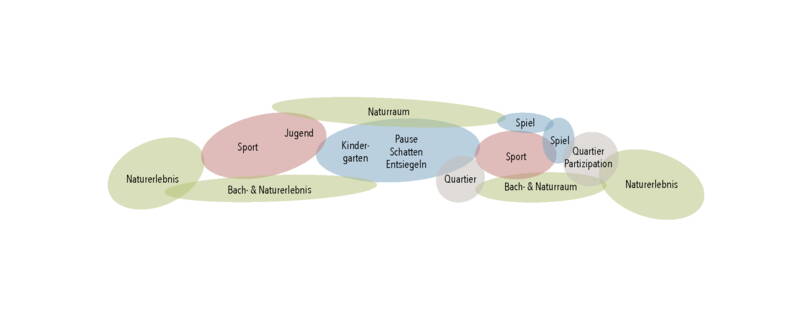

Das sichelförmige Grundstück wird schalenartig zoniert. Sowohl entlang des Stadtbachs und dem Bahntrasse wie auch am oberen und unteren spitzen Ende des Perimeters erstrecken sich bestehende und ergänzte naturnahe Grünräume. Sie gehen über in Freizeit-, Quartier- und Sportnutzungen und schliessen an die gebäudenahen Quartiernutzung an, bevor das innere Schulareal mit Kindergartenaussenraum und Pausenplatz sich zentral zwischen den Gebäuden und dem Stadtbach aufspannen.

In den naturnahen Bereichen sollen die Naturwerte und der Aufenthalt in reziproker Verträglichkeit aufgewertet werden. Die Biodiversität wird mit vielfältigen Standorten und wertvollen, stufigen Übergängen dazwischen und zur angrenzenden, stärker genutzten Vegetation zusätzlich angereichert. Es sollen Lebensräume von der feuchten Hochstaudenflur bis zu Trockenstandorten initialisiert werden. Der Raum zwischen Schulhaus und Bahnlinie ist gänzlich der Natur vorbehalten.

Im östlichsten Teil soll in einem partizipativen Prozess mit Einbezug des Quartiervereins Meierhof, der Kinder und Jugendlichen eine Nutzung entwickelt werden. Mit Hilfe eines vordefinierten Element-Katalogs mit beispielsweise einem Pumptrack, Boulderwürfel oder Saisonnutzung soll der Prozess gelenkt werden. Der angrenzende Schulgarten soll integral erhalten bleiben.

Weiter schliessen die durch das Projekt nur leicht beschnittene Quartierwiese und der gänzlich erhaltene Allwetterplatz als nächste Schicht der Schale an. Sie werden durchmischt genutzt, von der Quartierbevölkerung, der Jugendanimation, den Junioren des FC Badens und der Schule selbst.

An allen Zugängen wird das innere Schulareal über grossformatige Betonplatten, wie sie an den vorhandenen Bachquerungen bereits vorkommen, betreten. Die Betonplatten kennzeichnen den Schulaussenraum klar und ebenso subtil. Der multifunktionale Pausenplatz ist fein und dennoch klar mit einer Hecke vom gesonderten Kindergarten-Aussenraum zoniert. Je Kindergartenabteilung finden sich die Aussenräume direkt vor den jeweiligen Räumen. Der gedeckte Aussenraum unter filigranen Pilzdächern ist zusammengeschaltet und kann gemeinsam genutzt werden.

Auf dem Pausenplatz finden sich Spielgeräte für vielfältige Bewegungsformen wie auch Aufenthalts- und Lernmöglichkeiten. Das Baumdach zoniert den Raum zwischen dem Aula-Foyer und den Unterrichtsräumen. Es spendet Schatten und Verdunstungskälte an heissen Tagen. Die Bach- und Brunnengestaltung mit winkelförmiger Sitztreppe wird belassen und instand gestellt. Der Aussenraum ist einsehbar, sicher und dennoch mit lauschigen Nischen bespickt.

Die Flächen sind möglichst begrünt und entsiegelt. Die Entwässerung funktioniert direkt über die Schulter in die angrenzenden Grünflächen. Dachflächen werden möglichst retensiert und anschliessend zur Versickerung gebracht. Dies kann zu einem temporären Einstau, auf maximal 20cm Höhe beschränkt, führen und lässt die Witterung im Aussenraum länger sichtbar bleiben. Bei Erreichen der Speicherkapazität wird ein Überlauf in den Vorfluter erstellt. Für die Anlieferung und Arbeitenden sind drei Abstellplätze stirnseitig zur Turnhalle und in nächster Nähe zu den Abwartsräumen angeordnet.

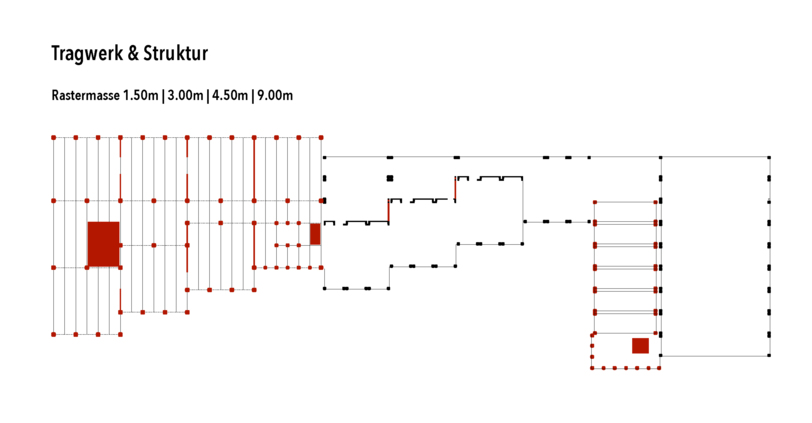

Tragwerk

Das am Bestand vorhandene Grundprinzip und Rastermass wird bei den Neubauten weitergeführt, jedoch mit Holz in zeitgemässer, umweltschonender Bauweise umgesetzt. Deckenelemente in U-Form mit einer gut transportierbaren Breite von 1.50m und einem effizienten Sprungmass von 75cm bieten mit ihren Unterzügen die Möglichkeit, die Raumstruktur flexibel zu verändern. Sie liegen auf Unterzügen, welche auf sichtbaren Brettschichtholzstützen ruhen, innen im Abstand von 4.50m, an den Fassaden mit 3.00m. Ihre Abmessung von 28x28cm weisen die Reserve für den Abbrand auf und können deshalb sichtbar belassen werden. Als Fundament wird eine Bodenplatte in Ortbeton erstellt, auf eine Unterkellerung wird verzichtet.

Der Saalbau wird mit Doppelträgern auf Stützenpaaren in Holz konstruiert mit einer Sekundärkonstruktion in Querrichtung, analog zum Bestand der Turnhalle. Eine solche Doppelträgerkonstruktion ermöglicht den eleganten Einbau von Raumvorhängen, um den Saal individuell nutzbar zu machen, beispielsweise für das direkt angrenzende Betreuungsangebot.

Laut den Voruntersuchungen muss das Tragwerk des Bestand voraussichtlich nicht verstärkt, sondern nur zur Sicherstellung der Erdbebenertüchtigung ergänzt werden. Der zweigeschossige Bestandsbau ist am Standort in Baden in einer Zone mit geringer Erdbebengefährdung. Die Ertüchtigung erfolgt durch die gezielte Verstärkung bestehender Wandelemente, vorwiegend hinter neu einzubauenden Schiebewänden, die das bestehende Treppenhaus als Brandabschnitt ausbilden. Eventuell vorhandene Deckendilatationen werden in diese Überlegungen mit einbezogen.

IDEFIX

Offener Projekt Wettbewerb

Schulanlage Meierhof, Baden

nicht rangiert

Beteiligte

ARGE:

Bruno Stettler Architektur GmbHRoger Baumer SQWER AG

Landschaftsarchitektur:

JELA - Jonas Eberhart Landschaftsarchitektur GmbH

Holzbauingenieur/Brandschutz:

Daniel Indermühle, Ingenieur, Thun